Quartier Bas-du-Cap

Le cœur historique de Cap-de-la-Madeleine

Le Bas-du-Cap est l’un des sites fondateurs de Trois-Rivières. Autrefois le centre urbain de l’ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine, il se distingue par son riche patrimoine bâti et religieux. Le Bas-du-Cap incarne l’héritage patrimonial des premiers quartiers tant par ses bâtiments résidentiels que par ses édifices religieux. Le quartier est principalement constitué d’habitation, bien que l’usage institutionnel occupe une place significative.

Le Bas-du-Cap est un milieu à l’échelle humaine par excellence. Il offre les caractéristiques d’un quartier mixte et dynamique, faisant l’objet d’efforts significatifs de revitalisation. Reconnu pour ses logements abordables, son charme historique et ses parcs emblématiques, le Bas-du-Cap est composé d’une communauté fière et attire de nouvelles familles à la recherche d’un milieu de vie urbain de qualité.

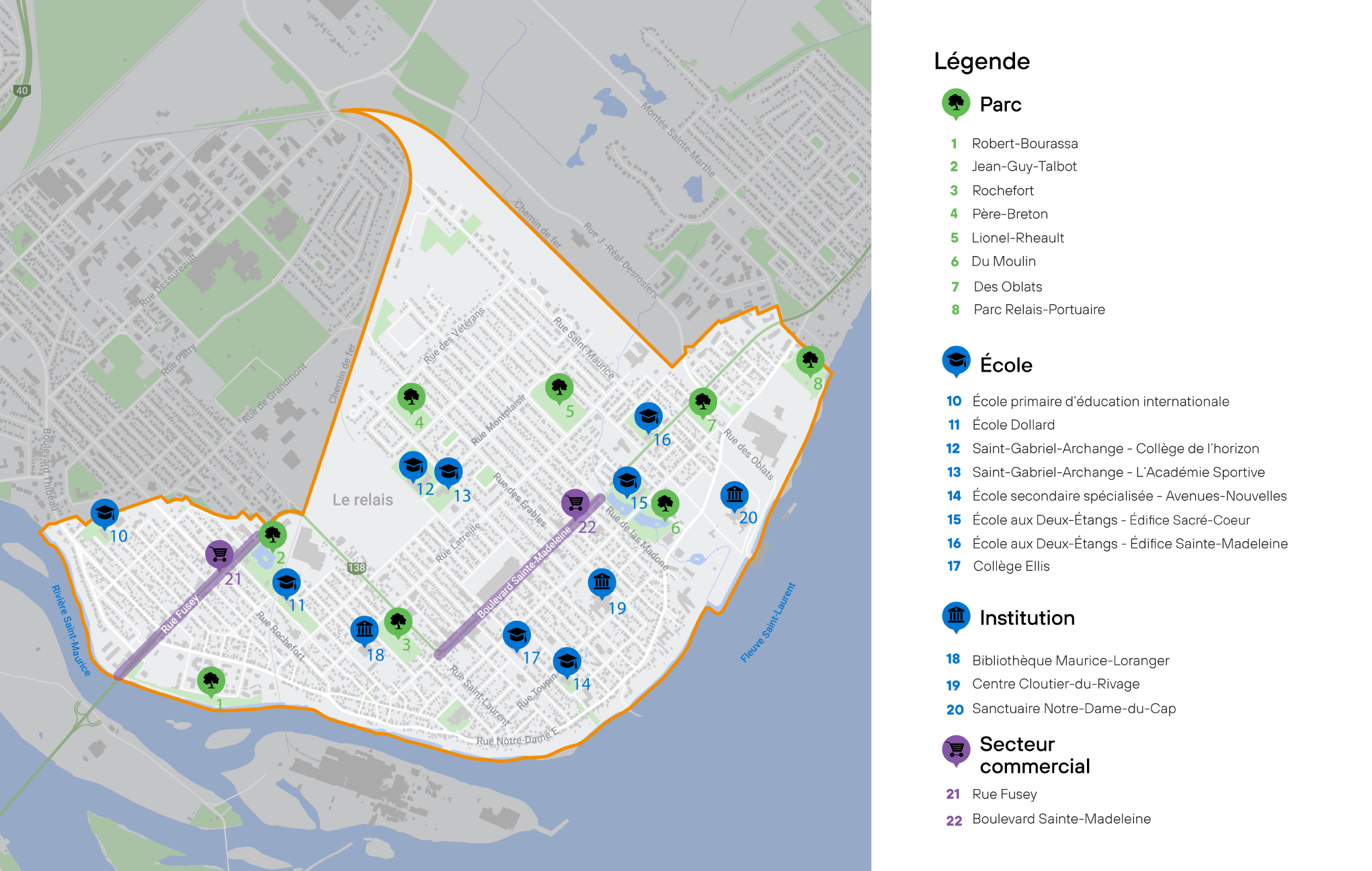

Délimitations

Occupation de l’espace

Le Bas-du-Cap tire son nom de sa géographie. Il s’agit du plateau le plus bas créé par le retrait de la mer de Champlain il y a plus de 12 000 ans. Ce quartier est l’un des secteurs fondateurs de Trois-Rivières, et se compose de sous-secteurs qui ont émergé au fil de l’histoire, comme les anciennes paroisses Sainte-Madeleine, Saint-Lazare, Sainte-Famille et Saint-Gabriel.

Le Bas-du-Cap est un milieu de vie mixte et à échelle humaine, offrant une variété de typologies résidentielles allant de la maison unifamiliale aux immeubles à logements de moyenne densité. L’activité commerciale se concentre le long de la rue Fusey, de la rue Saint-Laurent et du boulevard Sainte-Madeleine, où se trouvent divers commerces de proximité tels qu’une épicerie, des pharmacies et un centre de la petite enfance.

Le Bas-du-Cap est un témoin important de l’histoire de Trois-Rivières. Berceau de Cap-de-la-Madeleine, il conserve des symboles religieux et historiques comme le site du Sanctuaire et de la basilique Notre-Dame-du-Cap, l’un des principaux attraits touristiques de la ville et une source de fierté pour les Trifluviennes et Trifluviens.

Le quartier offre une richesse culturelle avec la bibliothèque Maurice-Loranger et l’Espace Pauline-Julien, ainsi que plusieurs écoles primaires. Sur le plan architectural, le Bas-du-Cap présente un mélange éclectique de bâtiments, allant de la modernité aux constructions de style colonial français et beaux-arts, en passant par des résidences traditionnelles québécoises. Près de 1 000 bâtiments ont été répertoriés comme ayant une valeur patrimoniale, ce qui représente près de 30 % de l’ensemble des bâtiments du quartier.

Le secteur Saint-Gabriel, correspondant à l’ancienne paroisse du même nom et situé au nord du boulevard Sainte-Madeleine, se distingue par son caractère résidentiel. Développé à partir des années 1950, il offre une série de maisons unifamiliales typiques des premières banlieues, alignées le long de rues bien droites.

Parcs et espaces verts

Le Bas-du-Cap offre une abondance d’espaces verts de qualité, notamment le parc du Moulin et le parc Jean-Guy Talbot (anciennement parc des Chenaux). D’autres parcs de quartier enrichissent le secteur, tels que le parc des Oblats, le parc Rochefort, le parc Lionel-Rheault et le parc du Père-Breton, où l’on trouve des aires de jeux et des équipements sportifs. La rivière Saint-Maurice et le fleuve Saint-Laurent sont également mis en valeur grâce à des espaces verts donnant accès aux rives, comme le parc Robert-Bourassa, le parc du Relais-Portuaire et les jardins du Sanctuaire.

Statistiques en bref

11 025

Personnes

29 %

Personnes âgées

21 %

Familles

53 %

Maisons unifamiliales

Histoire

Origines et développement

Le Bas-du-Cap, berceau du secteur de Cap-de-la-Madeleine, est un témoin crucial de l’histoire riche de Trois-Rivières. En 1651, Jacques de La Ferté octroie aux pères jésuites une étendue de terre qui devient la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine. Une portion de ce territoire devient la municipalité de paroisse de Sainte-Marie-du-Cap-de-la-Madeleine en 1845, puis la ville de Cap-de-la-Madeleine en 1918. Enfin, en 2001, la ville de Cap-de-la-Madeleine fusionne avec celle de Trois-Rivières.

Initialement axé sur l’agriculture et centré sur la ruralité, le développement de l’ancienne ville de Cap-de-la-Madeleine, comme nombre de villes en Mauricie, est profondément influencé par l’industrie du bois.

Au début du XXe siècle, plusieurs scieries s’y établissent. L’ouverture de l’usine de pâte à papier St. Maurice Paper, en 1909, et de l’usine Wayagamack, en 1910, marque le début de l’ère industrielle du secteur. Cette industrialisation, couplée à un taux de natalité élevé, entraîne une rapide expansion urbaine de Cap-de-la-Madeleine. La population de l’ancienne ville quintuple presque, passant de 1 500 personnes en 1901 à près de 7 000 en 1921.

Le territoire du Bas-du-Cap a évolué entre les rives du fleuve Saint-Laurent, de la rivière Saint-Maurice et de la rue Notre-Dame pendant plus de 200 ans. L’essor économique, stimulé par l’industrialisation, conduit à l’émergence de plusieurs nouvelles zones au nord du centre historique de Cap-de-la-Madeleine au cours du XXe siècle.

Les grandes artères commerciales

La rue Notre-Dame Est fait partie de l’itinéraire historique du Chemin du Roy, la première route nationale reliant Montréal à Québec. Autrefois le moteur de la croissance locale, elle est graduellement délaissée au profit du tracé formé par les rues Fusey et Sainte-Madeleine, devenu l’axe principal dans les années 1930 à 1970, avant d’être ultimement remplacé par l’autoroute 40 et le boulevard Thibeau.

Les courbes sinueuses de la rue Notre-Dame Est sont bordées d’édifices dont l’architecture évoque le riche passé de ce secteur. On y trouve des constructions de style colonial français, telles que la maison Rocheleau, connue sous le nom de « Manoir des Jésuites », ainsi que des demeures traditionnelles québécoises. Autrefois, de nombreux terrains, aujourd’hui intégrés au site du Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, accueillaient des commerces, des auberges et d’autres services, illustrant la vitalité de la région au XIXe siècle. Le paysage urbain de cette portion de la rue Notre-Dame Est disparaît progressivement au cours des premières décennies du XXe siècle, lorsque les pères oblats acquièrent de vastes terrains pour y ériger les infrastructures nécessaires à l’expansion du Sanctuaire.

Le boulevard Sainte-Madeleine se développe considérablement grâce à une initiative des travaux publics visant à le prolonger jusqu’à sa jonction avec la rue Notre-Dame Est : c’est ainsi qu’il a intégré le tracé de la route nationale 138.

En 1946, James Kelly finança la construction d’un centre commercial le long de Sainte-Madeleine entre les rues Dorval et Brunelle : le « Centre du Cap », connu aujourd’hui comme le « Carrefour du Cap ».

Parc Jean-Guy Talbot

La rue Fusey a été tracée en 1910 dans le cadre du développement de la paroisse Sainte-Famille. Faisant partie du tracé de la route nationale, elle était un passage incontournable pour les voyageurs et voyageuses se déplaçant entre Montréal et Québec. À la fin des années 1930, le parc des Chenaux (aujourd’hui parc Jean-Guy-Talbot) a été aménagé le long de la rue Fusey. De 1950 à 1970, ce parc était considéré comme le cœur de la ville de Cap-de-la-Madeleine. Il accueillait les festivités de la Saint-Jean-Baptiste et d’autres événements majeurs, et demeure encore aujourd’hui un lieu dynamique au sein de la communauté. La circulation intense sur la rue Fusey incita les autorités à y construire un kiosque d’information touristique, qui serait éventuellement transformé en centre culturel, aujourd’hui l’Espace Pauline-Julien.

Parc du Moulin

Inauguré à l’été 1938, le parc du Moulin est un héritage de la seigneurie qui occupait cette partie du Cap-de-la-Madeleine. Son nom fait écho au moulin banal (moulin à farine) érigé par les pères jésuites en 1660, qui fut exploité par la communauté jusqu’en 1925. C’est au cours de la décennie de 1930 que le parc a été aménagé autour du plan d’eau alimenté par le ruisseau Faverel, et a été coupé en deux lors de l’aménagement de la rue Loranger. On y trouvait un kiosque à musique construit pour la fanfare du Cap, établie en 1942. Ce parc, issu d’un programme de travaux publics instauré par le gouvernement du Québec, était le théâtre de nombreuses activités familiales, danses, concerts et rassemblements politiques, en raison de son emplacement au cœur historique de Cap-de-la-Madeleine.

Mon quartier, je l’aime parce que…

À l’automne 2023, la Ville de Trois-Rivières a entrepris une importante démarche de consultation publique pour recueillir les opinions des Trifluviennes et Trifluviens sur les quartiers de la ville. Ces retours de la communauté sont une source d’information précieuse pour guider la valorisation des quartiers et apporter les améliorations nécessaires afin de répondre aux besoins et aux attentes de la population.

La vaste majorité des répondants et répondantes du sondage ainsi que des participants et participantes à la consultation sont en accord avec les limites et le nom du quartier. Certaines personnes ont manifesté leur désaccord avec le nom Bas-du-Cap et suggèrent des solutions de rechange comme « Saint-Madeleine » ou encore « Cap-de-la-Madeleine-Sud ». Il est important de mentionner que le nom « Bas-du-Cap » est profondément ancré dans la collectivité et que le secteur fait l’objet, depuis 2019, d’efforts importants de revitalisation visant à lui redonner ses lettres de noblesse. Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le mot « Bas » dans « Bas-du-Cap » ne désigne pas un statut socio-économique inférieur, mais bien la situation géographique du quartier, sur le premier des trois plateaux de relief qui se succèdent dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine.

Éléments d’appréciation

- La présence de commerces de proximité

- L’accès facile à plusieurs établissements d’enseignement

- Le sentiment de sécurité et le bon voisinage

- La présence de plusieurs parcs aménagés

Éléments identitaires

- Les bâtiments historiques

- Le Sanctuaire et la basilique Notre-Dame-du-Cap

- L’accès aux rives et la proximité de la rivière Saint-Maurice et du fleuve Saint-Laurent

- Le parc Jean-Guy-Talbot (des Chenaux) et le parc du Moulin